По материалам издания «Газета» за 06.2004

О концептуализме 1970-х, звездой и основателем которого был художник, и о концептуализме двадцать лет спустя Виктор Пивоваров размышлял вслух в беседе с Марией Коростелевой.

— Вы помните, как впервые возникло слово ‘концептуализм’ применительно к вашему искусству?

— Первоначально это слово было для нас совершенно чужим. Правда, мы были знакомы с концептуальным искусством по журналам. Но западный концептуализм того времени был абсолютно не похож на то, что мы делали. Западные концептуалисты работали со своим телом, чего тогда в Москве совершенно не было, работали с пространством — ленд-арт. Ни одна из этих линий у нас представлена не была. И вообще, гораздо позже критики соотнесли то, что мы тогда делали, с понятием ‘концептуализм’.

— Кто первый ввел в обиход это слово? Борис Гройс в своей знаменитой статье ‘Московский романтический концептуализм’ или все-таки сами художники?

— Я боюсь точно сказать. Но в самом начале, конечно, этого слова не существовало. Трудно сказать, когда оно появилось, но когда Гройс написал статью, оно уже ходило в наших кругах.

— Вы пишете, как в 1970-е Илья Кабаков водил ничего не понимавших иностранцев по московским мастерским и как тогда ему хотелось ‘пробиться командой’. Это чувство команды, оно долго сохранялось?

— Просто в то время было такое убеждение — это была иллюзия, конечно, — что пробиться на Запад, получить там какое-то признание, какой-то статус, пробить этот железный занавес совершенно невозможно. Разве только вместе, какой-то школой, а не усилиями какого-то отдельного человека. Чтобы западные критики восприняли это явление, поняли, что здесь существует какая-то школа, и тогда можно было бы этаблировать это искусство. Довольно быстро эта иллюзия развеялась, и каждый стал искать свои ходы, свой выход из замкнутого круга: во-первых, круга дружеского и, во-вторых, круга государственного. Один путь — путь эмиграции и попытки действия в том, внешнем поле, другой путь — для тех, которые остались, которые здесь попытались утвердиться. Каждый искал свою дорогу.

— Когда для вас лично закончилась эта иллюзия?

— Скорее всего, когда я уехал из России и оказался в глубоком одиночестве. Никакой команды уже не было. Но другое дело, что у меня не было идеи в такой степени, как у Ильи, пробиться. Собственно говоря, и результат этому соответствует. Но, скорее всего, крах иллюзии связан с уходом именно в реальность — в реальность не западного мира, потому что я там так и не оказался, но с выходом из российского и московского замкнутого круга.

— Вы вспоминаете, как Кабаков, побывав в Праге за год до вашей эмиграции и понюхав воздух, сказал: ‘А стоит ли уезжать?’. По вашим словам, энергетика Москвы тогда была гораздо сильнее, нежели энергетика Праги, нейтрального места. Что вам лично дало это нейтральное место?

— Находясь в Москве, я был подвержен ужасной неуверенности и робости. Я думаю, что и меня мои друзья воспринимали так, и я сам внутренне себя отождествлял с этим кругом. Выбрасывание из этого круга способствовало тому, что я оказался и физически, и психически, и культурно в одиночестве. И естественно, что те вещи, которые мне свойственны просто как человеку, отдельному психическому существу, проявились с гораздо большей остротой. Речь идет об этом пресловутом identity, идентичности, и она в одиночестве, в этом новом пространстве, получила возможность большего раскрытия.

— Но ведь были попытки активно участвовать в пражской художественной жизни — журнал и галерея?

— Конечно, но одно другого не исключает: все равно я там был белой вороной. Если так можно говорить, я не был членом той команды.

— Возвращаясь к 1970-м, к Москве… Вы рассказываете, как ездили тогда к Кропивницким, которые были признанными лидерами поколения 1960-х и к которым в Лианозово ездили тогда все. А вы посмотрели — и вам их искусство показалось провинциальным. Что было тогда в вас и ваших друзьях такого, что делало вас членами другой команды?

— Во-первых, небольшая поправка. К ним ездили отнюдь не все. Дело в том, что они были все-таки центром художников-шестидесятников. И действительно, многие из художников-шестидесятников бывали в Лианозово. Что касается более молодого поколения, и в частности нас, то мы случайно там бывали, но не более. Что касается отличия… Например, Оскар Рабин, очень интересный художник, во многом мне представляется недооцененным. Он не понят. И не понят он вот в каком смысле: с одной стороны, он вроде бы как полная противоположность 1970-м годам — его традиционная живописность, картинность, от которых мы отказались в 1970-е, его содержание, которое сильно отличается от художников 1970-х годов, социальная заброшенность, депрессия и так далее. А с другой стороны, я лично считаю, что Рабин был по существу первым концептуалистом. Как этого не видят критики, я просто не понимаю. Если вы посмотрите на его знаменитые картины ‘Паспорт’ или ‘Улица Пресвятой Богородицы’ — это же бьет в глаза: целый ряд вещей, где он не просто вводит слово в картину, но вводит текст. Это было огромное, революционное открытие, во всяком случае в нашем регионе, и, таким образом, на примере Рабина можно видеть, что с одной стороны, целый ряд черт резко отличал одно поколение от другого — но в то же время в 1960-е присутствовали зерна нового мышления. Интересно, что эти зерна могу увидеть только я — то есть человек следующего поколения. Художники, которые находились как бы внутри этого круга, лианозовского круга шестидесятников, они, конечно, этого увидеть не могли.

— В 1970-е вы были одним из первых, кто стал использовать в искусстве принципиально новый язык — язык противопожарных стендов и щитов, которые тогда ставили возле линий электропередачи. Почему вы тогда обратились к этой визуальной продукции?

— Да, одним из первых этот тип предметов вдохновлял и Кабакова — у него есть картина ‘Расписание поездов’ — и Булатова, например, его работа ‘Опасно’. Можно сказать, что целый ряд художников обратил внимание на эти предметы. Дело в том, что они не были произведениями искусства и все же были нарисованы какими-то неизвестными художниками, так что это были художественные предметы. Единственные художественные предметы, на которые не распространялось действие идеологии. Все — начиная с картин на выставках и заканчивая диафильмами — проходило строжайший контроль. А железнодорожный плакат, естественно, нет, потому что он проходил цензуру только техническую. Он должен был соответствовать каким-то правилам безопасности на железной дороге, он не проходил идеологическую цензуру.

Скорее всего, мы нашими длинными носами и почувствовали, что есть какая-то область свободы в этом языке и в этом способе выражения.

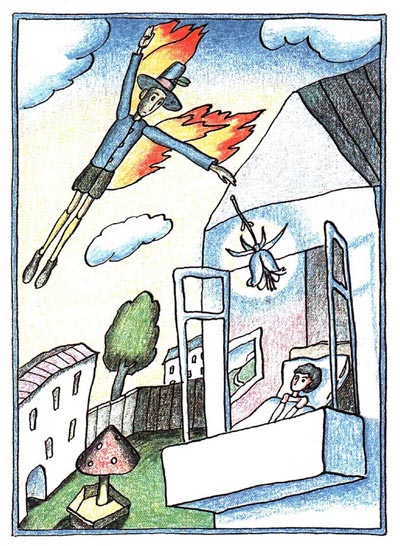

— Помимо стендов и щитов в качестве еще одного источника вашего творчества называют книжную, и в первую очередь детскую иллюстрацию…

— Я это очень любил. Особенно в первые годы — мне даже казалось, что я могу в этом полностью как-то реализоваться. У меня был круг друзей, которые писали детские стихи, моя жена Ирина Пивоварова была замечательным детским поэтом.

— Несколько дней назад мы обсуждали с группой петербургских художников вашу будущую выставку. И они вспоминали, как в 1970-х они ценили ваши детские иллюстрации, не зная еще тех работ, которые в то же время вы параллельно делали. Вы же были одним из немногих в вашем кругу, кто занимался книжной иллюстрацией не только для денег. И, тем не менее, ни на одной вашей выставке вы никогда не показываете те работы. Почему?

— Никакой робости у меня по этому поводу нет. Тут другой вопрос. Дело в том, что сейчас очень изменилось отношение к книге, она не имеет уже такого значения и такой функции, такого эстетического звучания, как тогда. Тогда это была отдушина, сейчас это сфера коммерческой деятельности. И все. Поэтому включать иллюстрации в выставку современного искусства сейчас у меня просто нет потребности. Конечно, они останутся как предметы определенного времени.

— Как вообще появились ваши концептуалистские альбомы?

— У меня было очень сильное ощущение исчерпанности визуальности. Мне было просто противно рисовать. И когда я ввел слово, это было огромным облегчением, огромным. Потом это прошло, но вот первоначальный импульс я очень хорошо помню, освобождение от визуального, от рисования, от страшной тяжести этого, и слово помогло мне тогда выйти из этого состояния.

Виктор Пивоваров — один из самых значительных художников в истории московского концептуализма. С начала шестидесятых работал как книжный график, рисовал для журнала ‘Веселые картинки’. Вместе с Ильей Кабаковым и Эриком Булатовым создал визуальный язык концептуалистской картины, восходящий к эстетике противопожарных щитов и ЖЭКовских стендов. В 1975-м первым ввел слово ‘проект’ в словарь русского современного искусства (цикл ‘Проекты для одинокого человека’). Вместе с Ильей Кабаковым разрабатывал новый жанр, получивший название ‘альбомы’ (‘Слезы’, ‘Лицо’, ‘Конклюзии’ (1975), ‘Сад’, ‘Эрос’ (1976), ‘Кабаков и Пивоваров’ (1982), ‘Действующие лица’ (1986) и др.). С 1982 года живет в Праге.